鳴ったけど火事じゃない!? 自動火災報知設備の“非火災報”誤作動原因と防止策を徹底解説

突然、警報ベルが鳴り響いたのに「火事ではなかった」

そんな経験はありませんか?

実は、自動火災報知設備はちょっとした環境の変化でも反応してしまうことがあり、誤作動(非火災報)は珍しくありません。この記事では、自動火災報知設備の仕組みや感知器の種類・作動原理から、誤作動が起きる主な原因と正しい対処法、交換の目安までをわかりやすく解説します。正しい知識を持つことで、設備の信頼性を保ち、もしもの火災時にも確実に作動する安心な環境を整えることができます。

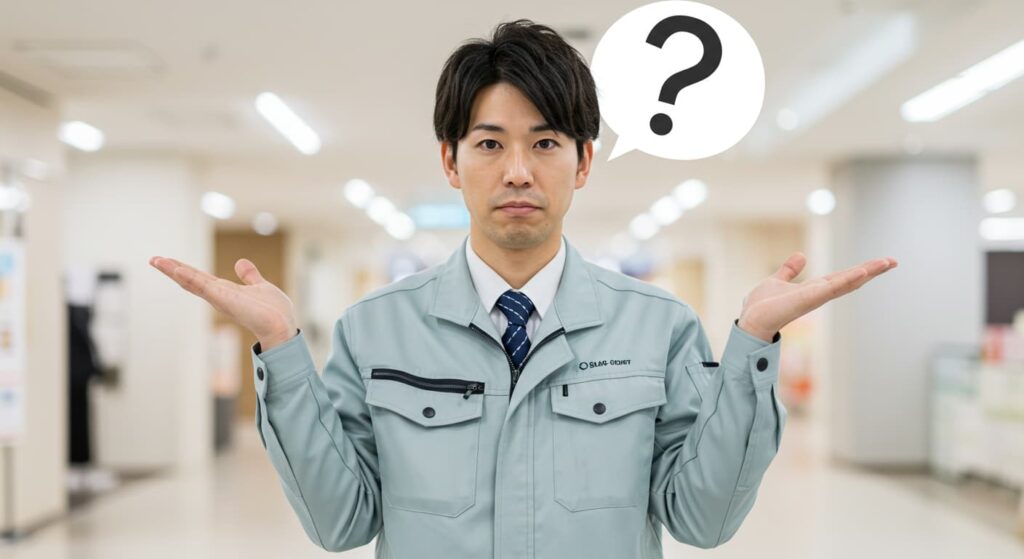

自動火災報知設備って何ですか?

自動火災報知設備とは、火災をいち早く発見し、人々に危険を知らせるための装置です。

建物内で熱や煙を感知すると、「感知器」がその異常をキャッチし、「受信機」に信号を送ります。

受信機はすぐに警報を鳴らし、関係者へ火災の発生を知らせます。この仕組みを支えているのが、受信機・発信機・中継器・表示灯・地区音響装置・感知器などの各機器です。これらが連携して初めて、火災の早期発見と迅速な避難が可能になります。

感知器の種類と作動原理とは

自動火災報知設備の感知器には、主に8種類があります。

『差動式スポット型感知器』

『差動式分布型感知器』

『定温式スポット型感知器』

『光電式スポット型感知器』

『光電式分離型感知器』

『紫外線式スポット型感知器』

『赤外線式スポット型感知器』

『複合式スポット型感知器』です。

今回は、設置例が多い代表的な3種類の感知器に焦点を当て、それぞれの作動原理について詳しく解説します。

差動式スポット型感知器(熱感知器)

・サムネイル起用-1024x768.jpg)

差動式スポット型感知器は、空気室、ダイヤフラム、リーク孔、接点で構成されています。作動原理としては、火災発生時のような急激な温度上昇が感知器に加わると、内部の空気が膨張します。この膨張した空気がダイヤフラムを押し上げ、接点が閉じて火災信号を受信機へ送信します。

例を挙げると温度の低い部屋でエアコンをつけて急激に部屋を暖める事だけでも作動します。

定温式スポット型感知器(熱感知器)

差し替え-1-1024x768.jpg)

定温式スポット型感知器は、感知部と金属部(受熱板、バイメタル)で構成されています。作動原理としては火災が発生すると、周囲の温度が上昇します。この上昇した温度が一定の温度(例えば60℃)を超えると、金属部(バイメタル)が反転し、接点が閉じて火災信号を受信機へ送信します。

ちなみに、感知器の温度は60℃以上150℃以下の範囲で設定されており、温度は60℃~80℃まで5℃刻みで80℃を超えるものは10℃刻みで規定されています。

光電式スポット型感知器(煙感知器)

差し替え-1-1024x768.jpg)

光電式スポット型感知器は、暗箱内に発光素子(通常は近赤外領域のLED)と受光素子(フォトダイオードやフォトトランジスタ)を備えています。

作動原理としては火災が発生し、暗箱内に煙が流入すると、煙に含まれる粒子によって光束が散乱反射を起こします。この散乱光の一部が受光素子に届き、受光量の変化を検出します。変化が一定の値以上になった場合、火災信号を受信機へ送信します。難しい説明をしましたが、簡単に言うと感知器の内部で常に一定の光の量を監視していて煙やホコリや虫などの侵入によってその一定の光の量が変化して作動するって事です。ちなみに、虫やホコリの侵入を防ぐために感知器は目開き1mm以下の網目状となっています。

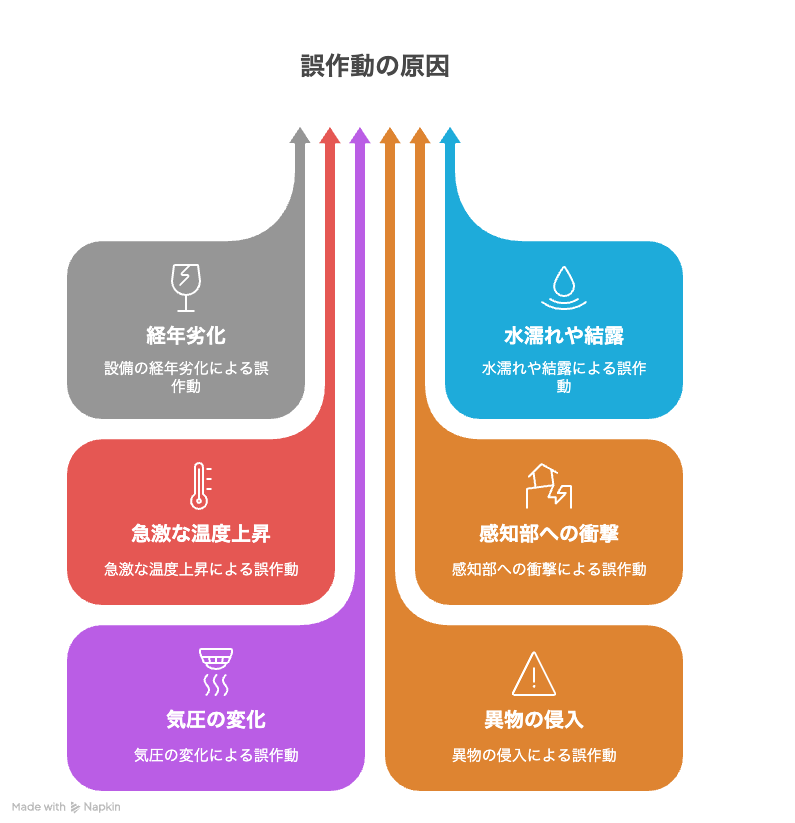

誤作動の主な原因とは

自動火災報知設備の誤作動は、主に次の6つが原因です。

①経年劣化

感知器の経年劣化は誤作動を引き起こす大きな原因です。差動式スポット型報知器は、温度上昇による熱膨張を感知して作動しますが、空気室には膨張した空気を逃がすためにリーク孔という穴が設けられています。

このリーク孔が長年の使用によりふさがってしまうと、空気の逃げ場がなくなり、本来であれば作動しないタイミングで作動してしまう可能性が高くなります。

経年劣化による誤作動を防ぐためにも、劣化した感知器を計画的に交換していきましょう。

②水濡れや結露

何らかの理由で水が感知器の内部に入る、または感知器の内部が結露することが、誤作動の原因になることもあります。

熱を感知して作動する感知器の場合、水濡れや結露によって配線や端子がショートして感知器が作動したのと同じ状態になったり、水分によって接点部分が錆びて誤作動を引き起こしたりします。

煙を感知して作動する感知器の場合でも、感知器内部に溜まった水蒸気が煙の代わりとなって光の乱反射を引き起こし、誤作動を招く可能性がある為注意しましょう。

③急激な温度上昇

差動式スポット型の感知器は、短時間に温度が急激に上昇する可能性がある場所には設置しないのが原則です。しかし、エアコンの温風によって感知器が作動してしまうこともあります。

また、エアコンの吹き出し口と感知器の距離が近くなってくると、感知器が誤作動しやすい環境になってしまうこともあるのです。(設置基準はエアコンの吹き出し口から1.5m以上離すこと)

このような場合は、急に温度が高くならない様にエアコンの温度設定に注意したり、感知器の場所を移動させたりすることで、対処をしましょう。

④感知部への衝撃

熱を感知して作動する感知器の場合、熱感知部にぶつかったりなどの衝撃が加わることで信号を送る接点が閉じ、感知器が作動の状態になってしまうことがあります。これにより、誤作動が発生する可能性があります。

例えば、引っ越しの際に家具などを搬入・搬出する際にぶつかってしまったり、感知器の下でボール遊びをしていて誤ってボールがぶつかってしまったりすることが考えられます。

このような形で誤作動してしまった場合は、安全の為感知器を交換するようにしましょう。

⑤気圧の変化

差動式スポット型感知器は、内部の空気が膨張することで火災を感知しますが、空気の膨張は温度の上昇だけが原因ではありません。

台風のような低気圧が近づくと大気圧が下がり、その際に差動式スポット型感知器の空気室が引っ張られて空気が膨張してしまうことがあります。

その結果、感知器が作動状態となり、誤作動する可能性が生じます。台風の発生に対しては対処が難しいですが、気圧の変化が原因であろう誤作動が何度も起きる場合は、感知器を交換することをお勧めします。

⑥異物の侵入

煙を感知して作動する感知器の場合、感知器内部に煙と似たような性質のもの(ガスやくん煙式の殺虫剤など)が入ると、誤作動を起こしやすいです。

また、羽虫やクモなどの虫が感知器内部に侵入した場合も、誤作動の原因となる可能性があります。

くん煙式の殺虫剤の説明書には、使用時に感知器の周りを覆うように指示が記載されています。その指示に従って利用すれば、誤作動を防ぐことができます。

虫の侵入は防ぎにくいものですが、家の中に虫が入らないよう工夫することである程度の対策となるでしょう。

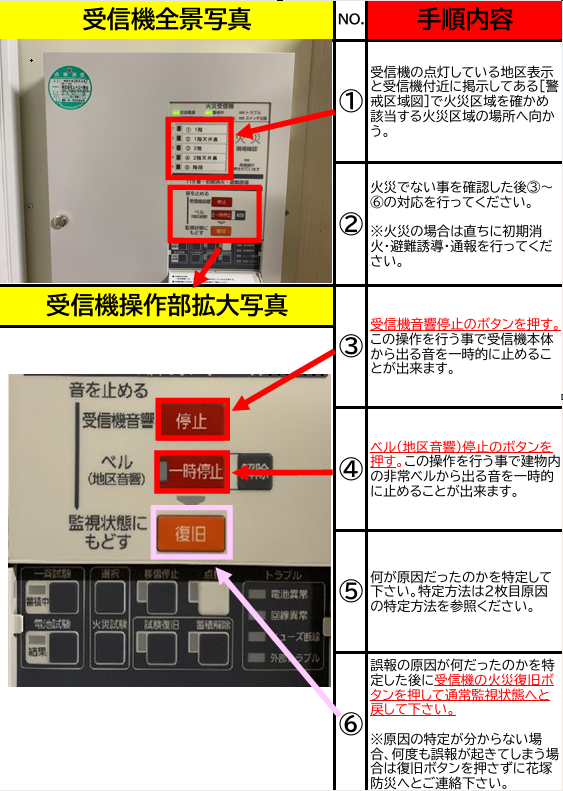

誤作動が発生した場合の対処方法

誤作動が起きたときは、以下の手順で落ち着いて対応してください。

誤作動時の対応フロー

・本当に火災かどうかを確認(火の元を確認: 実際に、火災が発生している場合も考えられます。まずは、建物の中の火元を確認してください。警報音がなった原因が火事ではないと確認できた場合、誤作動ということになります。

・火災でないことを確認したら受信機で音を止める: ボタン式の場合は受信機音響とベル(地区音響)の停止・一時停止の押しボタンで音を止めて復旧を押すと正常な状態へと復旧します。

レバー式の場合主音響と地区音響のレバーを下に下げることで音を止めて火災復旧レバーを下げると正常な状態へと復旧します。

・復旧できない場合の確認:上記で説明した音の止め方および復旧の方法で通常は正常な状態に戻ります。しかし、もし戻らない場合は、受信機の「発信機」というランプが点灯している可能性があります。その場合は、発信機の押しボタンが押されたままになっており、復旧できない状態です。発信機の押しボタンを元に戻してから復旧する必要があります。

また、感知器の故障により確認灯ランプが点灯し続けている場合も、復旧できないことがあります。

・それでも復旧しない場合: 発信機のランプも点灯していない場合は、感知器自体が完全に不良となってしまっていて交換を要する為早急に交換をしましょう!管理会社や消防設備士に連絡し、交換を依頼してください。

注意点:火災でない場合でも、音を止めた後は必ず「音の停止解除」を行ってください。解除しないと、次回火災発生時に警報が鳴らなくなります。

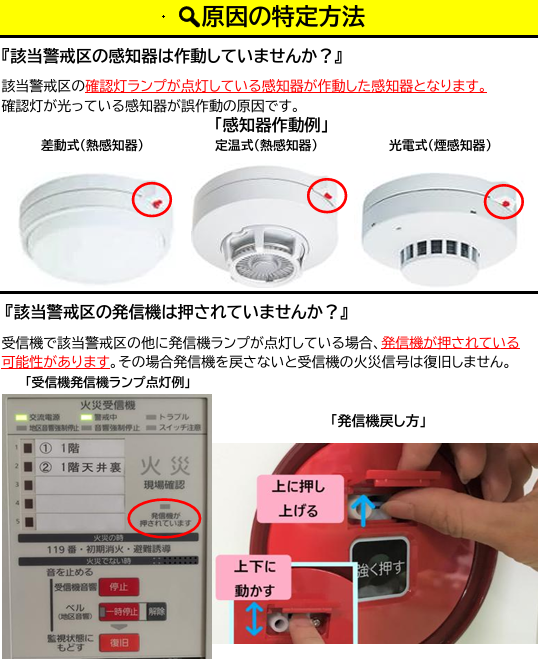

誤報の原因が何だったのかの特定方法

誤報が起きた際に、何が原因で発生したのかは、受信機が復旧してしまうと履歴が残らないため分からなくなってしまいます。

したがって、あらかじめ関係者の方が原因を特定しておくことで、対応がスムーズになります。

下の写真に示す「原因の特定方法」を参考に、確認を行ってみてください。

頻繁な誤作動がもたらす危険性

誤作動が多発すると、

「また鳴ってるだけ」と誰も気にしなくなります。

これが**“オオカミ少年現象”**です。

結果として、本当の火災時に初動が遅れ、命を落とす危険があります。

日頃から信頼できる状態を維持し、

警報が鳴ったら「全員で確認・行動」する体制を整えましょう。

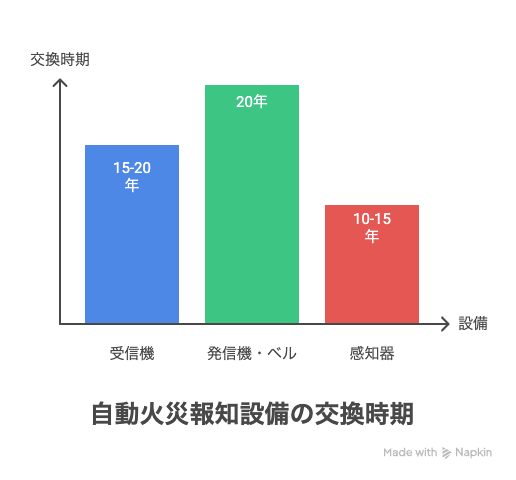

設備の交換時期

自動火災報知設備は、建物内の安全を守る重要な設備です。以下を目安に計画的な交換を行いましょう。

・受信機:15年(※20年 電子機器部品を多用していない機器)

・発信機・ベル:20年

・感知器:10年(※半導体式熱式感知器以外の熱式感知器のみ15年)

定期点検と適切な交換を行うことで、火災時に確実に作動し、命を守ることができます。

※上記の交換時期は下記のURL一般社団法人日本火災報知機工業会の資料を参考にしています。

・感知器:10年(※半導体式熱式感知器以外の熱式感知器のみ15年)

https://www.kaho.or.jp/pages/tenken/docs/bouka/koushin-202410.pdf

自動火災報知設備 こんな時どうすればいいの?Q&A

Q1. 音の止め方はどうすればいいのですか?

A. まず落ち着いて、受信機の「火災」ランプが点灯していることを確認してください。

その後、受信機にある「受信機音響停止」または「地区音響停止」ボタンを押すことで、警報音を一時的に止めることができます。

ただし、火災信号自体は残ったままの状態になりますので、必ず原因の確認(感知器・発信機の作動など)を行ってください。

Q2. 消防署へは自動的に通報されますか?

A. 消防署への連絡が可能な消防機関へ通報する火災報知設備(火災通報装置)が設置されており、かつ自動火災報知設備の作動と連動して起動する仕組みになっている場合に限り、火災信号が発報すると自動的に消防署へ通報されます。

ただし、自動火災報知設備と火災通報装置の連動が義務付けられている建物用途は限られています。

【連動が義務付けられている主な建物用途】病院、有床診療所、有床助産所(令別表第一の6項イ(1)(2))老人短期入所施設、養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、有料老人ホーム(令別表第一の6項ロ)令別表第一の6項イ(1)(2)と6項ロを含む(16)項イの防火対象物

そのため、火災通報装置が設置されている場合でも、建物の用途や設備構成によっては、自動通報が行われないケースが多い点にご留意ください。

Q3. 警備保障会社と契約しているんですが火災が起きた際に信号は送られますか?

A. 警備会社と契約している建物では、受信機内に警備保障会社との連動配線がある場合、火災信号が出ると警備会社にも自動的に信号が送られます。ただし、警備会社と契約していても連動していなければ信号は送信されません。一方、警備会社と契約していない建物では信号は送られませんので、建物管理者が自ら現場の確認と通報を行う必要があります。

Q4. 夜中に火災報知器が鳴ったらどうすればいいのですか?

A. まず、火災か誤作動かをすぐに確認してください。火災でないことが確認できた場合は、音を停止します。異常が見当たらない場合でも、受信機で発報場所(感知器や発信機の番号)を確認し、その番号をメモしておきましょう。翌日には必ず消防設備業者に点検・再調整を依頼してください。

Q5. 音の停止ボタンを押しても止まらないときは?

A. 音が止まらない場合は、以下のような原因が考えられます。発信機(赤い押しボタン)が押されたままになっている。感知器が作動中で復旧していない。受信機の「発信機」「感知器」ランプの点灯を確認し、該当箇所を復旧させてください。それでも止まらない場合は、設備の故障が考えられます。安全のため電源を切らず、消防設備業者へ連絡してください。

Q6. 火災報知器が鳴ったら交換した方がいいですか?

A. 感知器が**老朽化(おおよそ10年が目安)**している場合や、誤作動が繰り返される場合は交換を検討しましょう。一度の作動だけであれば、清掃や再調整で対応できることもあります。判断が難しい場合は、点検時に業者へ相談することをお勧め致します。

まとめ

動火災報知設備は、火災の発生をいち早く知らせ、建物内の人々の安全を守る大切な設備です。

受信機は15〜20年、発信機やベルは約20年、感知器は10~15年程度が交換の目安とされています。

定期的な点検と計画的な交換を行うことで、万が一の際にも設備が確実に作動し、被害を最小限に抑えることができます。

花塚防災では、受信機・発信機・ベル・感知器の新設工事や取替・改修工事をはじめ、

消防用設備全般の施工・メンテナンスを承っております。

また、交換時期が近付いた機器については、予防的保全の観点から更新工事のご提案も行っております。設備の状態を早めに把握し、トラブルを未然に防ぐことで、安全で安心な環境づくりをお手伝いいたします。

対応エリアは、那須町・那須塩原市・大田原市を中心に、

矢板市・塩谷町・さくら市・高根沢町・那珂川町・那須烏山市まで幅広く対応可能です。

消防設備や防火設備でお困りの際は、どうぞお気軽に下記のお問い合わせフォームより花塚防災へご相談ください。