【2026年最新版】民泊の消防用設備ガイド設置義務から申請手続きまでわかりやすく解説

この記事では、2026年現在の最新法令に基づき、民泊に必要な消防用設備の種類、設置基準、申請の流れをわかりやすく解説します。民泊運営を始める方、または既に運営中で消防設備に不安がある方に向けて、必要な情報を網羅し、安全な民泊運営をサポートします。消防法の基本から具体的な設備、手続きまで、リスクを回避し、安心して民泊経営を行うための第一歩を踏み出しましょう。

はじめに

「民泊を始めたいけれど、消防法の手続きが複雑でよくわからない…」

「どんな設備が必要なのか、業者に聞かないと全く見当がつかない…」

そんな不安をお持ちではないでしょうか。

この記事では、2026年現在の最新法令をもとに、民泊に必要な消防用設備の種類や設置基準、申請の流れまでわかりやすく解説します。これから民泊運営を始める方はもちろん、すでに運営中で「本当に大丈夫かな」と心配な方もぜひ参考にしてください。

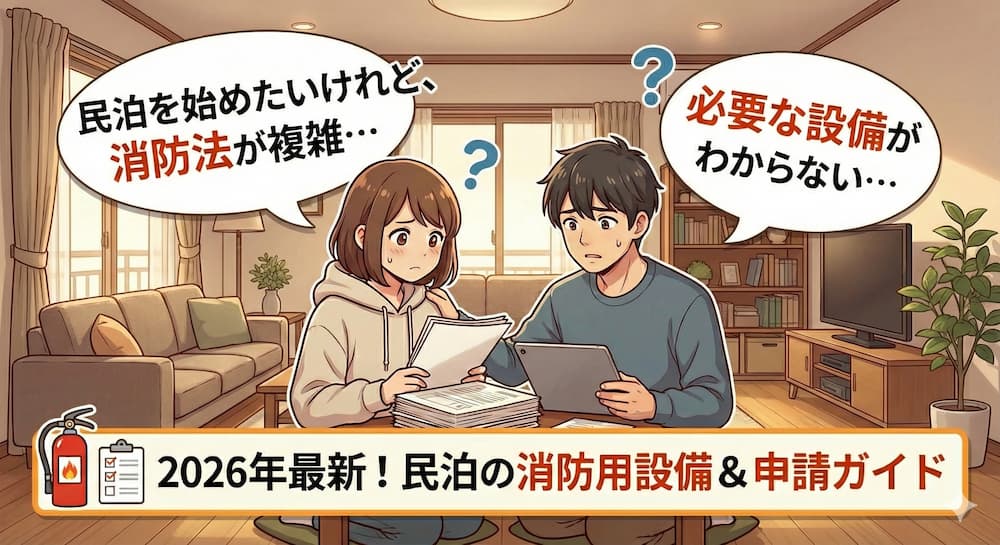

民泊と消防法の基本

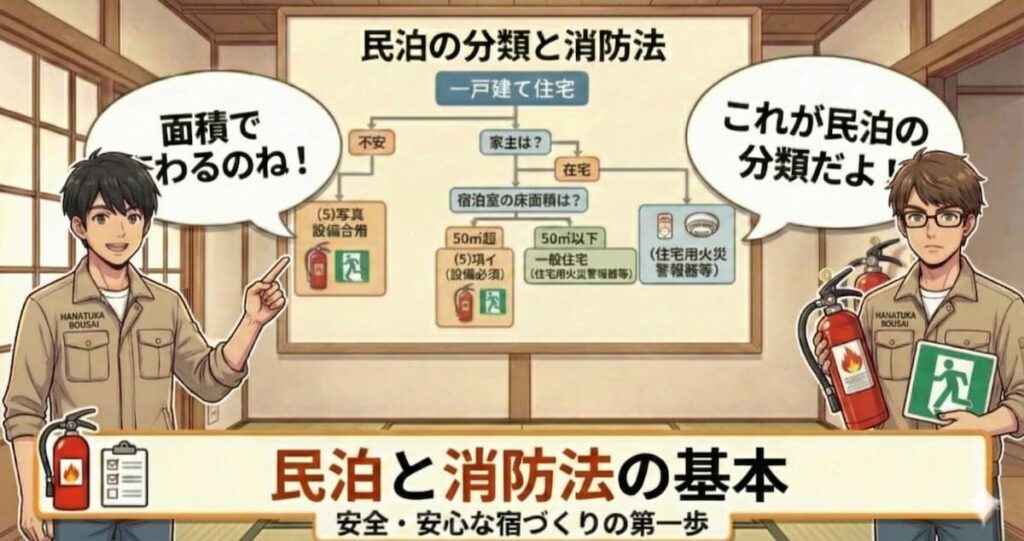

民泊施設にはいくつかの種類があり、一戸建て住宅で行う場合については、次のように区分されます。

まず、人を宿泊させる間に家主が不在となる場合は、「令別表第一の(5)項イ」に該当し、消防用設備の設置が必須となります。

一方で、家主が不在とならない場合は、宿泊室の床面積の合計が50㎡を超えるかどうかによって取り扱いが異なります。床面積が50㎡を超える場合は「令別表第一の(5)項イ」扱いとなり、消防用設備の設置が必要です。これに対し、50㎡を超えない場合は一般住宅として扱われ、寝室などに住宅用火災警報器を設置すれば足ります。

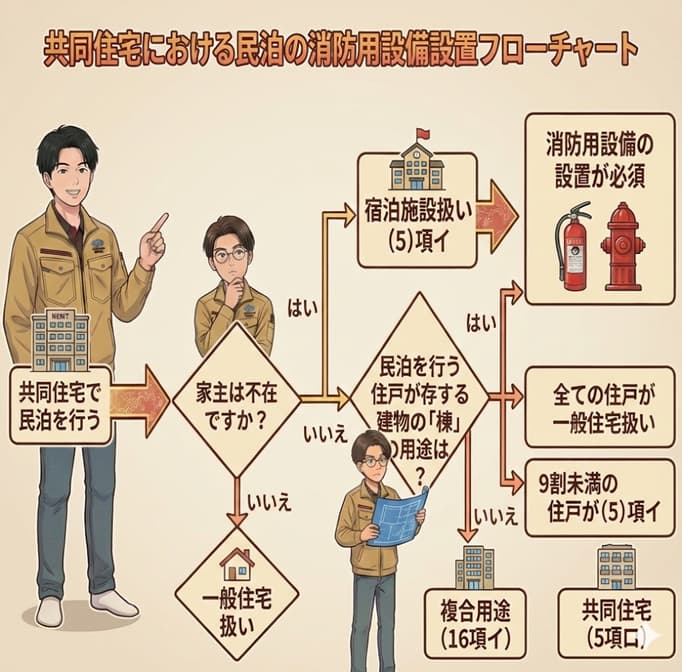

次に共同住宅の場合については次のように区分されます。

共同住宅で民泊を行う場合は、まず「住戸の用途」によって扱いが変わります。

人を宿泊させる間に家主が不在となる場合は、「令別表第一の(5)項イ」に該当し、宿泊施設扱いとなるため、消防用設備の設置が必要です。

一方で、家主が不在とならない場合は、宿泊室の床面積の合計によって区分が分かれます。

床面積が50㎡を超える場合は一戸建て住宅と同じく「令別表第一の(5)項イ」となり、消防設備の設置が必要になります。

これに対し、50㎡以下の場合は一般住宅扱いとなり、寝室などに住宅用火災警報器を設置すれば足ります。

さらに、民泊を行う住戸が含まれる建物全体(棟)の用途は、民泊を行う住戸の割合によって以下のように決まります。住戸の9割以上が民泊を行う場合は「宿泊施設(5項イ)」

9割未満の場合は「複合用途(16項イ)」

すべての住戸が一般住宅の場合は「共同住宅(5項ロ)」

一戸建て住宅・共同住宅で民泊を行う場合の詳細内容や、具体的な要件については、以下のリンクからご確認ください。

→詳細はこちらをご覧ください「消防庁パンフレット引用」

内容には、消防用設備の設置基準など、民泊運営に必要な重要事項がまとめられていますので、事前に必ずご確認いただくことをお勧めします。

違反した場合のリスク

・消防署からの是正命令や罰則

・運営許可の取り消し・営業停止

・火災時に保険金が支払われない可能性

つまり、消防法を守ることは法律上の義務であると同時に、事業を継続するための最低条件なのです。

民泊に必要な主な消防用設備と設置基準

消防用設備は建物の構造や規模によって異なります。代表的なものを整理すると次の通りです。

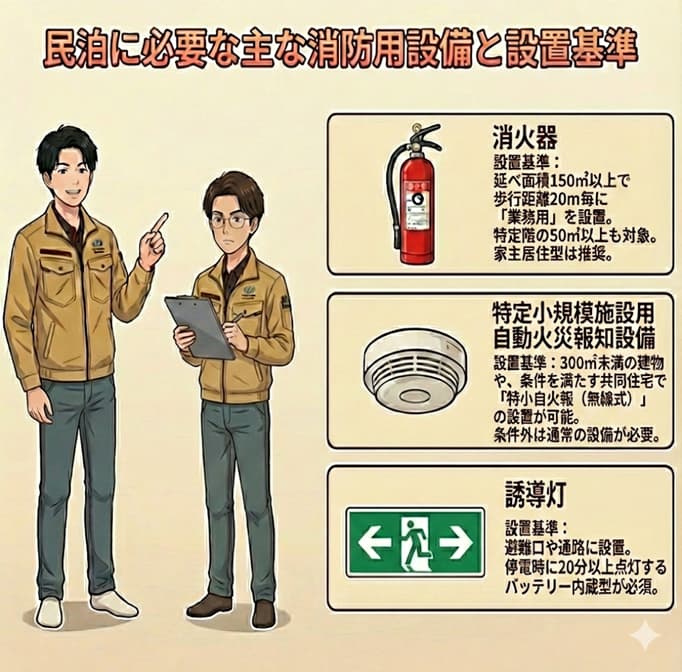

1. 特定小規模施設用自動火災報知設備

◯建物が「全体の延べ面積が300㎡未満」の民泊では、特小自火報(無線式)の設置が認められている。

・共同住宅(マンション等)で「延べ面積が300㎡以上500㎡未満」かつ「民泊部分の合計が300㎡未満」では、特小自火報の設置が可能。ただし、民泊部分が建物延床面積の10%を超えていても設置できるよう法改正で緩和されている。

・「3階以上」や「屋内階段がひとつしかない」場合でも、法改正により設置が認められるケースが拡大されました。ただし具体的には、警戒区域特定が可能な新感知器の設置が必要など、追加条件があります。

・延べ面積が300㎡以上の場合は、特小自火報ではなく通常の自動火災報知設備(配線式)が必要となります。

2. 消火器

◯主な設置条件

・建物の用途にもよりますが、民泊や簡易宿所の場合、建物の延べ面積が「150㎡以上」であると、各階から歩行距離20m以内の位置に業務用消火器を設置することが義務付けられています。

・地階(地下室)、有効な開口部がない窓(無窓階)、および3階以上でそれぞれ床面積が「50㎡以上」ある場合は、消火器の設置義務が発生します。

・家主居住型(宿泊室床面積合計50㎡以下)の場合は設置義務はありませんが、設置推奨です(任意設置)。

・消火器は必ず「業務用」を使用し、家庭用では消防検査に通りません。

3. 誘導灯・非常照明

◯基本基準

・出入口・避難口・共有廊下・階段に「避難口誘導灯」「通路誘導灯」を設置

・一般的な住宅規模(廊下20m以下など)は1〜2台で足りる場合が多い

・停電時も20分以上点灯できるバッテリー内蔵型が必要

【一戸建て住宅の場合設置免除となる特例の条件】

※以下のすべての要件を満たす場合、誘導灯の設置が免除される可能性があります。

(免除の可否は必ず管轄消防署に確認してください)

Ⅰ.避難階(1階)の要件

1. 簡明な避難経路の確保

・各居室から直接外部へ容易に避難できる。

・または各居室から廊下に出れば、簡明な経路で容易に避難口へ到達できる。

2. 安全な外部避難経路

・建物外へ避難した際、建物の開口部から3m以内を通らず、安全な場所へ避難できる。

3. 避難案内の明示

・利用者に対して避難口の案内を行う。

・見やすい位置に避難経路図を掲示し、避難口の位置を分かりやすく示す。

4. 照明設備の設置

・非常用照明装置を設置(住宅宿泊事業法第6条によるものでも可)。

・リビングに非常用照明装置があれば、携帯用照明器具は不要。

Ⅱ.2階以上の階の要件

1. 簡明な避難経路の確保

・各居室から廊下に出れば、簡明な経路で容易に階段へ到達できる。

2. 夜間・停電時の視認性確保

・廊下などに非常用照明装置を設置する。

・または各居室に携帯用照明器具を設置し、常時容易に使用できるようにしておく。

【共同住宅の場合設置免除となる特例の条件】

※以下のすべての要件を満たす住戸内が対象となります。

1. 床面積の制限

・民泊を行う住戸の床面積が100㎡以下であること。

2. 非常用照明の設置

・住戸内の廊下に非常用照明装置を設置する。

・または各宿泊室に携帯用照明器具を設置する。

3. 宿泊室の避難経路の確保

全ての宿泊室が、次のいずれかに該当すること。

・ア. 宿泊室から直接外部または避難上有効なバルコニーに出られること。

・イ. 宿泊室から2つ以上の居室を経由せずに、玄関に通じる廊下に出られること。

ただし、1つの居室を経由する場合には、その経由する居室に非常用照明装置を設置するか、宿泊室に携帯用照明器具を設置すること。

誘導灯の設置が免除される要件の詳細例については、以下のリンクからご確認ください。

→詳細はこちらをご覧ください。「消防庁パンフレット引用」

誘導灯の等級と有効距離

・A級:避難口60m/通路20m

・B級:避難口30m/通路15m

・C級:避難口15m/通路10m

※避難口矢印付きは有効距離が短くなる(例:A級40m、B級20m)

注意事項・実務ポイント

・設置・免除の判断は必ず所轄消防署へ事前相談が必要

・廊下や間取りが複雑な場合、設置が求められることが多い

・特例・面積基準に該当しない場合は民泊全体で設置義務

※上記で説明した3つの消防用設備は、あくまで法令に基づく一般的な内容であり、所轄の消防署によって見解が異なる場合があります。そのため、設置台数や種別などが変更となることもございます。事前に消防署と協議されることをおすすめいたします。

消防署での手続きと法令適合通知書の取得

1. 事前相談

所轄消防署に相談し、建物に必要な設備を確認します。

2. 資格業者による設置

消防用設備のうち、特定小規模施設用自動火災報知設備の感知器および消火器については、資格を持たない方でも設置することが可能です。

ただし、誘導灯の設置には電気工事士の国家資格が必要となります。

そのため、安全かつ適正に施工するためにも、資格を有する専門業者による設置をお勧めします。

3. 消防署による検査

設備の作動状況や設置状況を確認します。また、危険物に関しては、適切な数量であるかを確認し、防炎規制に関しては防炎ラベルの有無を確認します。対象物品に「防炎ラベル(防炎表示)」が貼付されているかを確認し、ラベルがない場合は不適合と見なされることがあります。

4. 法令適合通知書の交付

問題がなければ通知書が交付され、民泊の営業許可申請が可能となります。

よくある質問

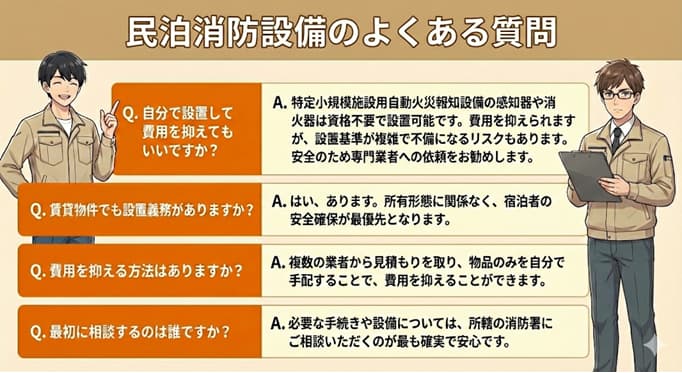

Q. 自分で設置して費用を抑えてもいいですか?

A.消防用設備のうち、特定小規模施設用自動火災報知設備の感知器および消火器については、資格を持たない方でも設置が可能です。そのため、これらの物品を自分で用意・設置することで、一定の費用を抑えることは可能です。

ただし、これらには設置基準や設置位置などの細かな規定があり、基準に適合しないと消防検査で不備とされる場合があります。

そのため、安全性と適法性を確保するためにも、専門業者に依頼することをお勧めします。

Q. 賃貸物件でも設置義務がありますか?

A.あります。所有形態に関係なく、宿泊者の安全確保が最優先となります。

Q. 費用を抑える方法はありますか?

A.複数の業者から見積もりを取り、物品のみを自分で手配することで、費用を抑えることができます

Q. 最初に相談するのは誰ですか?

A.必要な手続きや消防用設備については、所轄の消防署にご相談いただくのが安心です。最新かつ正確な情報を得ることができます。

まとめ

民泊における消防用設備は、「法律で決まっているから」設けるものではなく、宿泊者の命を守るために欠かせない最も重要な備えです。消防法を遵守しなければ営業はできず、点検や維持管理を怠れば罰則や保険金の不払いといったリスクも生じます。まずは消防署に相談し、資格を持つ業者と連携することが安全運営への近道です。

花塚防災では、民泊・簡易宿所における用途変更に伴い、消防用設備の新設工事や設置・点検を中心とした技術的対応を一貫して行っています。

初期のご相談段階から、消防機関との協議に必要となる設備内容の整理や施工面での対応まで丁寧に支援し、スムーズな消防対応につなげています。対応エリアは那須町・那須塩原市・大田原市を中心に、矢板市・塩谷町・さくら市・高根沢町・那珂川町・那須烏山市まで幅広く対応しております。、消防用設備や防火設備に関するお困りごとがございましたら、ぜひ花塚防災へお気軽にご相談ください。安全で愛される施設づくりを全力でサポートいたします。